私の専門分野は固体地球科学で、その中でも地球物理学、特に「マントルダイナミクス」というマントル対流や地球表層運動のメカニズムを研究する学問です。地球や惑星の中で起こっている

「マントル対流」

のメカニズムを計算機シミュレーションによって解明するという研究に、もうかれこれ20年近く取り組んでいます。20年と言うと長く聞こえるかもしれませんが、大学院生の5年間の武者修業時代を含みますので、職業研究者としては学界の中でまだまだ若輩者と言いますか、

文部科学省が定義する「若手研究者」をようやく抜け出したばかりです。

そのような私が本書を執筆しようと思った動機は、私たちが住む地球上で起こるさまざまな地学現象の原因となり、また固体地球科学上の最もマクロな自然現象である

「マントル対流」と「大陸移動」の原動力

を中高生の皆さん(できれば小学校高学年の皆さんにも)に知ってほしかったからです。また、

2015年はアルフレッド・ウェゲナーによる大陸移動説の完成からちょうど100年目という地球科学の節目の年(註:

本書の9つのウラ話(1)参照)に当たりますので、この機会に100年間の地球科学の進展を振り返っていただきたいと思ったからです。

私は高校時代、理科の科目で「地学」を選択していませんでした。そこで本書を執筆するにあたり、出版されている高校の「地学」の教科書を全て取り寄せました。一通り読んでみて最も心を揺さぶられたことは、大学で地球科学を学ぶ上で必要な知識を網羅的に、しかも専門家から見ても意外なほど高度な事柄も紹介されていることです。これでは、改めて固体地球科学の入門書を執筆する必要がありません。「中学・高校の教科書を読めばいいじゃないか」、「小学生向けの図鑑を見ればいいじゃないか」という話になります。

ここ10年くらいになって固体地球科学の一般書・啓蒙書は増えてきましたが、地質学の基礎知識があることを前提としている本がほとんどだという気がします。私は今は専ら地球物理学を研究していますが、大学の学部時代は地質学を学んでいました。しかし、地質学はあくまで地球表層の岩石や鉱物の成因や地質構造の成り立ちを研究する学問であり、いくら時間を掛けて深く学んでも、また、いくら足繁く露頭を歩いても、地震がなぜ起こるのか、火山がなぜ噴火するのか、その地震や火山噴火の根源となっている現象は何なのか、また、

現在の地球がどのようにしてできたのか

という謎になかなか辿り着くことができません。固体地球科学を学ぶのに必要な物理学の基礎知識を身につけた上で、地球内部で起こっているダイナミックで壮大な営みを想像しながら地質学、あるいは中学・高校の「地学」を学習すると、地球科学はもっと身近で面白い学問になると思います。

本書の最大の特色は、

「マントル対流」

と

「大陸移動」

をキーワードにダイナミックな地球の進化を読み解くことができることです。もう一つの特色は、地球における

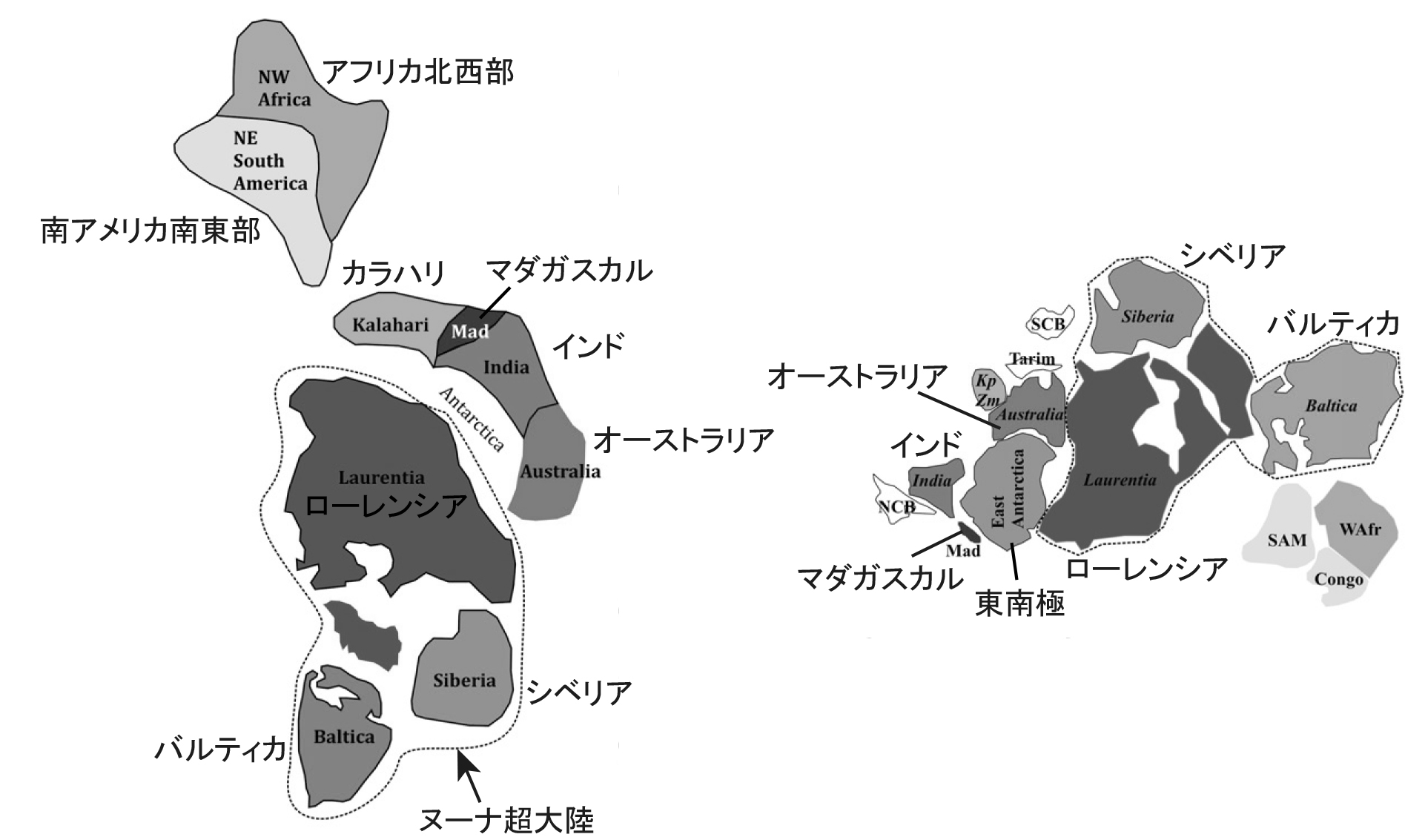

大陸の離合集散と超大陸形成の歴史

を最新の地質学的知見をもとに紹介していることです。これらは地質学の基礎知識がなくても読むことができるように書かれています。また、マントル対流によって引き起こされる地球の進化やダイナミズムに関係する基礎的な事柄のみならず、私たちの最新の研究成果まで取り込んでいます。

これまで、私のようなマントル対流と大陸移動の専門家の立場から、地球の中がどうなっているのかを詳しく解説した一般書、また、

「大陸はなぜ移動するのか」

、

「マントルの中はどうなっているのか?」

、

「マントルはなぜ対流するのか」

という疑問から地球の進化やダイナミズムを紐解いて解説した一般書は私の知る限りありませんでした。本書が中高生の皆さん(できれば小学校高学年の皆さんにも)の地学学習の一助になれば幸いです。そして、学生の皆さんに限らず、一般の方々の固体地球科学という学問への理解に一役買うことが出来ればこれ以上の喜びはありません

本書の執筆を開始してみて、最も苦労した点は、教科書や図鑑には載っていない地球科学の新鮮な情報を基礎的なことから分かりやすく紹介する必要があったことです。“新鮮”と言っても、10年もしないうちに消え去ってしまう、あるいは、新しいものに書き換えられてしまう可能性が高い学説を、専門書ならともかく一般書に載せるわけにはいきません。このことを踏まえて、これまで私が学んできたこと、経験してきたことを思い出しながら、あるいは関連する論文や資料を読み返しながら文章を組み立てる作業を行った中で、最も強く思ったことは、

「やっぱり固体地球科学は難しくてよく分からない」、

「あれもこれも紹介しようとするとページ数が幾らあっても足りない」ということです。

前者は学問をするにあたり永遠の課題なので悩んでも仕方がないのですが、後者に関しては、固体地球科学というものが他の自然科学分野の学問とは比較にならないくらい非常に幅広い基礎知識をベースとして成立している学問だからという原因が第一にあるものの、反面ちょっと深刻な問題をはらんでいます。

4年前、ある国内学会の招待講演に招かれました。そのとき夜の食事会で、ある初見の大学の先生(古地磁気学)に

「あのシューベルトのマントル対流の教科書(“Mantle Convection in the Earth and Planets”、G. Schubert ら、2001年、詳細は

こちら)は1000ページくらいあるけど、これはマントル対流について何も分かっていない証拠ですよ。分かっていればこれくらい(100ページくらい?)で済むはずですよ」と言われました。確かに、新しい学説やモデルが増えるにつれて学ぶべき情報量が膨大になっていくのは、地球科学を職業にする私たちにとって由々しき事態です。やがて、学術論文は量産できても、一体何が正しくて何が正しくないのか分からなくなる時代が訪れるでしょう。どのような学問を研究するにあたっても一番重要なことは、膨大な情報や曖昧な学説に振り回されずに、自分の価値観をしっかり持ってその学問の基礎を振り返りながら研究を進めることだと思います。

基礎を大切にすることの重要性はおそらく大学受験でも同じでしょう(私は高校時代、それに気付きませんでした…)。

とにかく本書を世に送り出して、自信を持って言えることは、

「やっぱり固体地球科学は(難しくてよく分からないけど)面白い!」、

「地球物理学を職業に選んで良かった!」ということです。これからも地球に生を受けた者として地球で起こるさまざまな自然現象に真摯に対峙し、また、地球物理学者の立場から地球史と地球内部構造の全容解明に微力ながら貢献していきたいと思います。

研究者にとって、アウトリーチ活動や研究成果の情報発信は、学術論文を書くことと同じくらい大変重要なことだと私は考えていますので、本書を出版する機会を与えて下さった講談社の編集部の皆様に感謝しております。

【大陸移動説100年?】

本書の校正を行っている最中の2014年の真夏に、とある機会を頂いて、文部科学省において大陸移動説と私が行っているマントル対流の計算機シミュレーションに関する短い説明をさせて頂くことになりました。そこで私は説明の中で「来年2015年は大陸移動説の誕生からちょうど100年!」と声高らかに話したのですが、ある聴衆者の方から

「アルフレッド・ウェゲナーが1912年に初めて大陸移動説を発表したということは、2015年は103年目ではないか」という質問が来ました。

確かに大陸移動説は1912年1月6日にフランクフルトで開催されたドイツ地質学会でウェゲナーによって初めて発表されました。さらに遡れば、ウェゲナーは1910年の時点ですでにこの説を考えていたと言われています。しかし、この説が学界や世間に広まったのは、1915年に出版された『Die Entstehung der Kontinente und Ozeane(大陸と海洋の起源)』によってです(第一次世界大戦中であったため、あまり世間の注目を浴びることはなかったそうです)。この本では地質学、古生物学、古気候学、地球物理学のさまざまな観点から大陸移動説の正当性を詳細に議論しています。1912年の段階では未完成の学説であったはずの大陸移動説が、1915年になってようやく一冊の本にまとまって完成したといってよいでしょう。従って、私は、1915年を大陸移動説の“完成”年と考えていますので、2015年は「大陸移動説100年」と断言しても決して間違いではないと信じています。そのため、本書の「はじめに」では“完成”という言葉を強調しています。

ところで、ウェゲナーは1912年に学会発表をしただけだと思っていましたが、調べていくうちに同年に『Die Entstehung der Kontinente(大陸の起源)』というタイトルでGeologische Rundschau(地質学雑誌)という学術雑誌に論文発表をしていることが分かりました。

1915年初版の『大陸と海洋の起源』はその後ウェゲナーによって改訂され、1920年に第二版、1922年に第三版、1929年に第四版が出版されました。「パンゲア」という超大陸の名前は第三版で初めて登場しました。ちなみに『大陸と海洋の起源』第四版は、竹内均訳で1975年と1990年に講談社から、都城秋穂・紫藤文子訳で1981年に岩波書店から訳本が出版されましたが、残念ながら現在はどちらも絶版になっているようです。

→岩波書店の編集者の方から、2015年6月16日にこの訳本の重版が発売されるとの連絡がありました。

【本書のタイトル】

本書のタイトルは『地球はどうしてできたのか―マントル対流と超大陸の謎』です。本書の内容に対してちょっと大袈裟なタイトルだと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ブルーバックス編集部の方々が何度も協議を重ねて決めて下さいました。

「どうして」という日本語は、(1)「どのようにして」(英語でhow)、(2)「なぜ」(英語でwhy)の二つの意味がある便利な言葉です。本書のタイトルの「どうして」は、両方の意味に掛かっています。つまり、(1)過去・現在・未来の地球表面の姿(凸凹)を決める大陸や、地球進化に密接に関係するマントル内部の熱構造は「どのようにして」形成されたのか。これは、地球の歴史における

大陸の形成と成長やマントルの熱対流運動のメカニズムは何か

という疑問です。そして、(2)大陸は「なぜ」移動し、マントルは「なぜ」対流するのか。これは、

大陸移動とマントル対流の原動力は何か

という疑問です。

厚さが約2900キロメートルあるマントル(表層のリソスフェアも含む)は地球の体積の約84%を占めます。その巨大なマントルの中で起こる対流運動によって地球内部の熱を効率的に宇宙空間に逃がしています。また、マントルの下の外核の中の対流構造はマントル対流の上下運動(難しい専門用語で言うと、マントル対流のポロイダル運動)によるコア・マントル境界の熱流量の変化にも少なからず影響を受けていると考えられます。つまり、マントルの進化を知ることは地球の進化(つまり、

現在の地球がどうしてできたのか

)を解明する重要な手がかりになると言っても過言ではないのです。

【超大陸循環?】

本書のタイトルについて、当初、ブルーバックスの編集部から提案されたタイトルは『マントル対流と超大陸循環』でした。「超大陸循環」という言葉を聞いたときは「は???」という感じでしたが、「超大陸サイクル」を日本語訳に直したものだとすぐに気付きました。しかし、本書の中では「超大陸サイクル」という言葉は解説されていますが、「超大陸循環」という言葉は一回も出てきません。本書の中で解説しているとおり、「超大陸サイクル」(英語で、supercontinent cycle)という用語は固体地球科学の研究者の間でもなじみが薄い言葉です。したがって、そのような用語をさらに「超大陸循環」と勝手に訳してしまっていいのか強い葛藤があったので、このタイトルは固く却下させて頂きました。

しかし、本書を出版したあとに気付いたのですが、テッド・ニールド氏というイギリスのサイエンスライターが2007年に出版した本『Supercontinent: 10 Billion Years in the Life of Our Planet』の訳本である、『超大陸―100億年の地球史』(松浦俊輔訳、青土社、2008年)(本書の参考文献でも引用させて頂いています)の186ページには「スーパーコンチネント・サイクル」とカタカナでルビが打たれて「超大陸循環」と訳しているではありませんか。ウィキペディアの情報によると、松浦さんは数学・科学関係の書籍を多数日本語に翻訳している翻訳家だそうですので、そのような方が「超大陸循環」と日本語に訳しているのであれば強ち変な訳ではないということでしょう。英語の辞書を見ても、「サイクル」は「周期」か「循環」としか訳しようがありません。ただ、「超大陸サイクル」の一つのプロセスである「ウィルソンサイクル」を「ウィルソン循環」や「ウィルソン周期」と訳した地球科学の専門書は私が知る限りありませんし、大陸移動の専門家の立場からも直感的にピンと来ないので、「超大陸サイクル」も無理に日本語に訳さず「超大陸サイクル」と呼ぶべきなのでしょう。

【パンゲアのパズル】

私は以前から講談社が配信しているメールマガジン『ブルーバックス・メール』を購読しています。『ブルーバックス・メール』第166号(2014年9月22日配信)での本書の紹介記事に以下の「担当者うらばなし」が書かれていました。

「カバーの魔術師」の異名をとりつつあるという編集長O(くわしくはメールマガジン165号をご覧ください)が、「装幀のことなんだけど……」と。『地球はどうしてできたのか』というタイトルの通り、地球の表層から内部までの変動と進化の様子を解説しています。本書のトピックの一つに「超大陸」があります。装幀でそれをアピールしたらどうだろうということで、いくつかでてきた案の中の一つが帯を超大陸のパズルにするというもの。編集長はうまく収められるかはわからないと言っていましたが、担当は工夫すれば何とかなるだろう。

そう甘く考えていたのです。吉田先生に相談したところ、ちょっと難しそうだけどとおっしゃりながらも、参考になりそうなものをつぎつぎ教えてくださいました。

しかし、やはり自然は人の思う通りにはいかず。教えてもらった資料を参考に、大陸たちをあれこれいじってみたのですが、長方形の帯にはきれいに収まりそうになく、この案は断念することに。最終的にはシンプルな装幀になりました。カバーのイラストは吉田先生が現在の地球内部の様子をシミュレートしたものをもとに作ったものです。地球の中にたくさんの矢印や不思議な形のものが見えていますが、これらが何を意味しているのか。興味を持たれた方は、ぜひ本書をお手にとっていただければ幸いです。(N)

ここに出てくるパンゲア超大陸のパズルは、例えば、以下のようなものが外国の研究機関のウェブサイトに置かれています。

USGS(米国地質調査所)ウェブページ:

http://volcanoes.usgs.gov/about/edu/dynamicplanet/wegener/

UCSB(カリフォルニア大学サンタ・バーバラ校)ウェブページ:

http://emvc.geol.ucsb.edu/2_infopgs/IP1GTect/bPangeaPuzz.html

また、日本でもgeografia(ジオグラフィア)という会社から以下のようなパズルが売られているようです。

geografiaウェブページ:

http://www.geo-grafia.jp/product/index.html

探せば色々あるもんですねえ…。

夏休みの自由研究で「超大陸パンゲアの分裂について」というのはいかがでしょうか。私にご連絡いただければご協力できるかも!?

【本書の価格】

本書の価格は税抜きで980円です。2014年9月のブルーバックスの新刊は本書を含めて4タイトル出ていますが、1つの訳書を除く3タイトルは全て980円で統一されているようです。編集者さんのお話によると、価格が1000円を超えると売り上げが極端に落ちるそうです。しかし、現行の消費税率8%では税込みで1058円になってしまいます。ブルーバックスの場合、ネット書店のシェアは2割くらいということですが、ネット書店最大手のAmazonや楽天ブックスでは親切にも(?)税込み表示がされていますので少し気がかりです。個人的には消費税率の引き上げは賛成なのですが、著者の立場からすると本のページ数が価格に縛られてしまうのは本末転倒である気がします。なぜなら、どの世界でもそうだと思いますが、情報発信の量はお金の額で決まるものでは決してないからです。筆者としましては、価格に関係なく書店で実際に手にとって見て、面白そうであれば是非とも購入を検討して頂きたいと心から願っています。

私自身は本を買うときに価格はほとんど気にしませんし(何万円もする専門書は別ですが)、本のタイトルだけに興味を引かれてほとんど無意識のうちにAmazonや楽天ブックスでポチっていたということが多々あります(研究室用と自宅用に同じ本を二冊買うときもあります)。

しかし小・中学生のお小遣いでも何とか買える額を考えれば1000円以内という価格が適正なのでしょうね。まあ、大人でも、1000円程度なら中身を見てつまらなさそうでも一応買っておこうかなという気になるでしょう。3000円になると流石にそうはいきませんよね。

【本書のカバーの図】

カバーの地球の図(図7-15左と同じ)は、マントル対流の数値シミュレーションによって得られたデータを用いて、南太平洋の地下深くの場所のマントルが流れている様子を可視化したものです。 マントルの流れの向き(立体的な矢印)を見ると、 南太平洋下のマントルの奥深くに存在する“パイル”と呼ばれる高温領域(紫色の等値面)に向かって流れが集中している様子がわかります。 この流れは、マントルの内部を上昇しながら、やがて南太平洋の海底下まで到達し、多くの海底火山(ホットスポット) を作りだしていると考えられています。また、上部マントルにある青い板上の等値面はマントルの低温領域で、つまり、沈み込んているプレートの形を示しています。

この図は、本書の中で用いた数多くの図の中から表紙として最も相応しいものをブルーバックス編集部の方々が選んでくれました。ところでこの図では、地球の中身は黒くなっています。私が作成した元々の図は、地形が描かれている地表面の内側は水色一色で覆っていたのですが、地球内部の温かいイメージと反すること、また、本書の表紙全体のデザインとの関係から、デザイナーさんに黒くしていだだくことにしました。黒一色だと一見殺風景なので、これで良いかどうか悩んだのですが、地下の暗黒の世界をイメージできているという点で良しと判断しました。

オリジナルの図を用いた研究成果は2013年に論文発表(Yoshida, 2013, Journal of Visualization)しています。また、手前味噌になりますが、2013年に科学技術団体連合から平成24年度第7回科学技術の「美」パネル展優秀賞、 2014年に(社)可視化情報学会から平成25年度学会賞(映像賞)を戴きました。

ちなみに、この図は(株)サイバネットシステム社が販売しているAVS/Expressという業界では有名な可視化ソフトウェアで作成しました。

こちらのウェブページに可視化事例として紹介されています。

【本を書く時間】

本を出版してから何人かの研究者から「本を書くのにどれくらいの時間が掛かったのか?」と訊かれました。結論から言えば、1年以上は掛かっていると思いますが、もちろん1年間ずっと本の事を考えている訳ではなく、凝縮すれば二週間も掛かっていないと思います。

研究者の研究スタイルは十人十色ですが、私の場合、研究に関わる全ての仕事を100%(もちろん土日祝日の私的な時間も含む)とすると、実時間はともかく脳内に占めるウェイトは、

(1)自身が企画立案した研究と学術論文の執筆、及び、論文の査読が60%、

(2)日本中の教育・研究機関が募集する教員や研究員の公募に応募するための書類作成が20%、

(3)(1)以外の研究活動と非生産的な雑務が20%と言ったところでしょうか。

本を書く作業や学会発表の準備は(3)に入ります。当然(1)の業務で雇用主から給与を貰っているし、(2)は自身の将来の研究活動に大きく関わる仕事なので、これらに集中している期間は(3)の仕事のことなど一切頭に入りません。つまり、私の場合、本を書く作業というのは研究者として最も後回しの仕事ですし、同時に、研究者であるからとは関係なく、一人の人間としての創作活動の一環でもあります。後回しといっても地球科学の啓蒙活動に消極的というわけではなく、(1)と(3)を両立する(1:1に近い脳内ウェイト比にする)には超人的な能力がないと不可能であり、私の知る限りそういう固体地球科学の研究者は日本にはいません。と言いますか、私にもともとそのような能力が備わっていれば研究者という

幾ら頑張ってもお金にならない職業などには就いていなかったと思います。しかしながら、研究者として学術論文や著作の形で自身の研究成果を世に送り出す生産的な作業は、苦しいことが山のようにありますが、それを補償するだけの楽しいものでもあるのです。これからも機会があれば、いろいろな形で積極的に地球科学の普及活動や情報発信に努めたいと思います。

【本出版の影響】

本書を出版してから、結構多くの研究者から「本を出したのですね」、「本を買いました」と、口頭なりメールなりで言われました。本書は、中高生(あわよくば小学校高学年の生徒)を対象に書いたつもりですので、多くの研究者が買ってくれるのは意外でした。学術論文を出版しても「論文を書いたのですね」と言われることはまずありません(まあ、論文なんて、真剣に読んでくれるのは、その専門分野に関わっているごくごく一部の方、下手すれば世界で数十人程度だけですからね)。そのような狭いコミュニティーにいる研究者でさえそうなのですから、全国で多くの一般の方が買って下さっていることを想像すると、本を出すことの影響力はすごいものだと思いました。また、今考えれば、そういった事をあまり深く考えずに、貪欲な私の性格からは考えられないくらい純粋な気持ちで本を執筆していたのだとも気付きました。

やはり、私も、本の内容はともかく、研究者のひととなりや研究スタイル、哲学、いつも考えていることが垣間見える一般書や啓蒙書を読むのは非常に楽しいものです。一方、誰かにそそのかされて多くの人が寄って集って書いたような本からは哲学が全く見えず、読んでもあまり楽しくありません。これは一般書に限らず、専門書でも同じことが当てはまります。一人の研究者が渾身の力で書いた専門書は、思わず正座をして読みたくなる時もあります。

それはさておき、本書からはそういった私のひととなりなどは感じることができないと思います。講談社のブルーバックスシリーズは、学校の授業の副読書として扱ってもいいような、いい意味での無機質な良い本をこれまで沢山出していると思ったので、私もその伝統に従って、“はっちゃけた”内容の本にはしたくなかったからです。いずれにしても、多くの方に手にとって頂けているということは、少しでも苦労が報われるような気がします。

【地震予知?】

本書の校正をしている最中に、固体地球科学とは直接関係のない、ある小さな研究会で招待講演を行いました。

講演後の懇親会の際に、ある一般の方(研究機器関係の業者さん)に冗談交じりに「首都圏直下型地震が起きそうならいち早く私にメールで教えて下さい。」と言われました。そう言えば、本書ではマントルの対流運動が(超)巨大地震の発生にどう関係するかについては触れていません。いや、執筆している際には、是非触れようと思っていましたが、本書はあくまで

「マントル対流」と「大陸移動」の原動力

を解説した本であり、巨大地震のメカニズムまで話を延ばすと視点がぶれて読者が混乱すると思ったからです。

実は、地球科学の研究者(固体地球科学だけではなく気象学なども含む広い意味でのコミュニティー)の間では、マントル対流の数値シミュレーションが巨大地震発生のメカニズムに繋がるかについて、いろいろな理由からかなり懐疑的です。一方で、「地震が起きそうなら教えて下さい」というように一般の方が、マントル対流の数値シミュレーションが行く行くは防災や減災にも役立つようなポジティブな認識を持って下さり、私たちの研究に期待を寄せて下さることは大変嬉しいことです。その反面、マントル対流の数値シミュレーションによって巨大地震のメカニズムが解明できるようになるまでは、相当な年月(おそらく数10年以上という単位)が必要であることは事実です。上で説明したような環太平洋で起こるような単純な海溝型地震であればマントルダイナミクスと関連付けて説明することは可能ですが、プレートが複雑に何枚も重なっているような首都圏直下で起こる地震、また活断層が動くことによって発生する内陸直下型地震をマントルダイナミクスと直接関連付けて説明することはかなり困難です。

しかしながら、マントル対流の数値シミュレーション研究で得られた新しい科学的知見、またそれによって培われた計算技術が、将来のさまざまな研究分野(地震学のみならず)のシミュレーション研究に役立ち、科学の進展に少しでも貢献することが出来る日を夢見ながら私たちは日々研究を進めています。

本書で紹介した私の研究成果の一部は、日本学術振興会科学研究費補助金・基盤研究(B)(課題番号23340132)(研究代表者:吉田 晶樹)によってサポートされました。ここに記して感謝致します。