原生代初期の超大陸は異なる研究者によっていくつかの形が復元されている.北米大陸東岸のクラトンとバルティカのクラトンの地質構造の類似性をもとに復元された超大陸はヌーナ(Nuna)と呼ばれ,これに東南極のクラトンを含んだ超大陸はネーナ(Nena)と呼ばれている.さらに,20億年前に形成された世界の造山帯に注目し,パズル合わせのように世界の大陸をひとまとまりに復元した超大陸はコロンビア(Columbia)と名付けられている[文献2、3].コロンビアは約19億年前から17億年前に形成され,約15億年前に分裂が始まったとされている(図1).

図1 超大陸が存在していた時代.Gはゴンドワナ大陸.

北米大陸東岸に分布する約12億年前から10億年前のグレンビル造山帯と類似した岩石からなる造山帯が,南極の一部やオーストラリアにも分布し,かつてはそれらが帯状に分布していたと考えられる.この造山帯をもつ超大陸はロディニア(Rodinia)と呼ばれ,約10億年前までに形成されたとされる.ロディニアの正確な形はまだはっきりと定まっていないが,地質学的,古地磁気学的データと,ローレンシア大陸やそれを取り囲むクラトンの配置を考えると,地球の低緯度領域を中心に存在していたとされる.

ロディニアは約8億年前から7億年前にかけて,マントルの大規模な上昇流によって,大陸地殻が引き延ばされ,リフト帯が形成されることにより分裂したと考えられている.この上昇流によって新しい海嶺と海洋底(現在の太平洋に相当する海で古太平洋と呼ばれる)が生まれると同時に,ローレンシア大陸から東ゴンドワナ大陸(現在のオーストラリア,南極の一部,インドなど)が反時計回りに回転して分離したとされる.東ゴンドワナは,やがて,約6億年前から約5億年前には,アマゾニア(現在の南米大陸北部),カラハリ(現在の南アフリカ),コンゴ,西アフリカなどからなる西ゴンドワナ大陸と衝突して汎アフリカ造山帯と呼ばれる新しい造山帯を形成した.

6億年前の原生代後期には,ロディニアから分裂したゴンドワナ(Gondwana),ローレンシア,シベリア,バルティカの各大陸があった.5億年前の古生代カンブリア紀になると,ローレンシア,バルティカ,ゴンドワナの間にイアペタス海(Iapetas Ocean)と呼ばれる新しい海が誕生した.4億年前のデボン紀には,シベリア,バルティカが北上し,バルティカはローレンシアと合体した.ゴンドワナとローレンシア,シベリアの間にはそれぞれ,レイク海(Rheic Ocean)と古テチス海(Paleo- Tethys Ocean)と呼ばれる新しい海ができ,この頃までにイアペタス海は消滅した.3億年前の石炭紀になると,シベリア,ローレンシアはさらに北上し,また,当初東半球と西半球にまたいで存在していたゴンドワナは南に約90度移動して南半球に位置するようになり,南北に延びる超大陸パンゲア(Pangea)の原形ができ始めた(図2).

2億4000万年前の三畳紀の頃は,地球上の大陸が最も集まった時代であり,パンゲアの輪郭がはっきりした.パンゲアの北半分はローラシア,南半分はゴンドワナと呼ばれている.それらの内海では,古テチス海と入れ替わる形で新しいテチス海(Tethys Ocean)が誕生した.パンゲアを取り囲む大海洋はパンサラッサ(Panthalassa)と呼ばれる(図2).

パンゲアの分裂が始まったのは,約2億年前のジュラ紀の頃である.約1億5000万年前のジュラ紀後期までには,北米大陸とアフリカ大陸の間の中央大西洋が先に拡大し始めた.約1億年前の白亜紀中期までには,南米大陸とアフリカ大陸は完全に分断され,南大西洋が拡がり始めた.また,オーストラリア大陸とインド亜大陸が南極大陸から分かれ,インド洋が拡大し始め,インド亜大陸の北進に伴いテチス海は徐々に縮小されていった.その後,北大西洋が拡大し始め,約5000万年前の古第三紀始新世までには,現在の六大陸の大陸配置がほぼ完成した.約4000万年前までには,インド亜大陸が年間で最大18センチメートルという速度でユーラシア大陸に衝突したことで,広大なインド洋が形成され,太平洋,大西洋とともに現在の三大洋が揃った(図2).

図2 6億年前(左上)から現在(右下)までの大陸移動の様子(ロナルド・ブレイキー博士より提供).

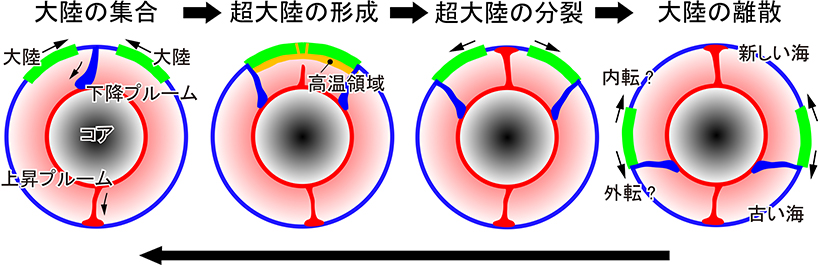

超大陸の形成と分裂の繰り返し,それに伴う大陸の離合集散は超大陸サイクル(Supercontinent cycle)と呼ばれているが,その周期はおよそ7~8億年とみることができる(図1)[文献4].超大陸サイクルはマントルの対流運動と密接な相互関係がある.まず,地球上に分散した大陸は,複数のプレートが収束する場所に集合しやすいと考えることが一般的である.その場合,プレートはマントルの表層が低温・高粘性になった部分であることを考えると,大陸は沈み込んだプレートが作るマントルの下降プルームに向かって集合し,超大陸を形成すると考えてよい.

超大陸の分裂が起こる原因として考えられるのは,超大陸の熱遮蔽効果とマントル深部からの上昇プルームである[文献5].前者は,時間を掛けて超大陸の下に溜まった熱が超大陸を水平方向に引き裂いて逃げようとすることで起こる.後者は超大陸の縁辺から沈み込んだプレートがマントル深部まで落下したときに,それを補償するように超大陸の下に上昇プルームが発生し,これが超大陸を引き裂くことで起こる(図3).また,超大陸の縁辺で沈み込むプレートが後退(つまり,海溝が後退)し,海溝の海側に超大陸が押し出される力が働くことで,受動的に分裂するという考え方もある.

超大陸の分裂後,各地に分散した大陸が再び集合して新しい超大陸が形成するパターンは,対極的に二通りが考えられる[文献5].それは.内転(Introversion)と外転(Extroversion)の二つのパターンである.外転のパターンは,分裂した大陸の間にできた新しい海洋底が広がり,古い海洋底が閉じることで,大陸同士が元の超大陸の場所から離れた場所で衝突し,新しい超大陸が形成されるというものである.一方,内転のパターンは,分裂した大陸の間に新しい海底が誕生し,その海底がある程度まで拡がると,再び,その海底が閉じるように大陸が近付き始め,やがて元の超大陸に近い場所で衝突し,新しい超大陸が形成されるというものである(図3).特に内転パターンは,プレートテクトニクス理論の創始者の一人であるであるジョン・ツゾー・ウィルソン(1908-1993)にちなんで,ウィルソンサイクル(Wilson cycle)と呼ばれることが多い.

図3 超大陸サイクルのメカニズム 5).マントル内の青色と赤色は下降プルームと上昇プルーム.表層の緑色の領域は大陸.