|

|

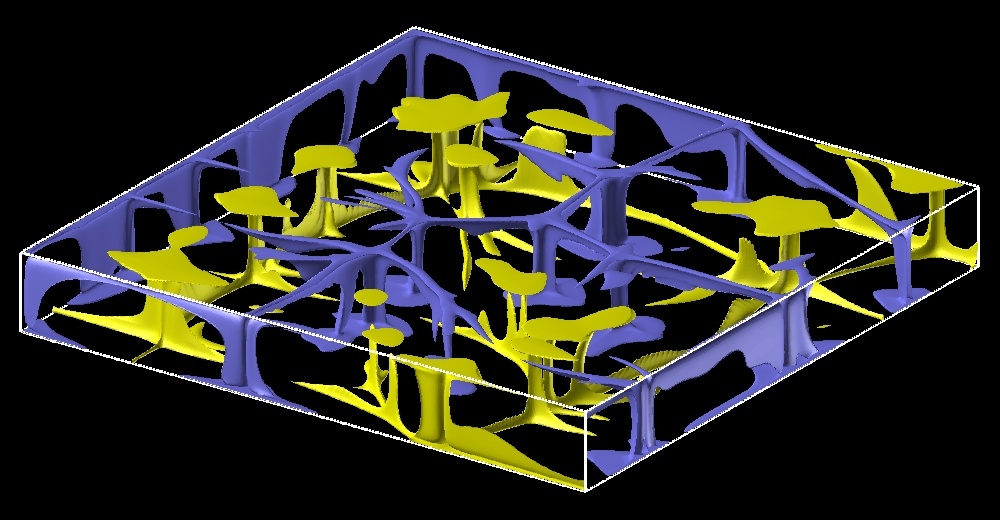

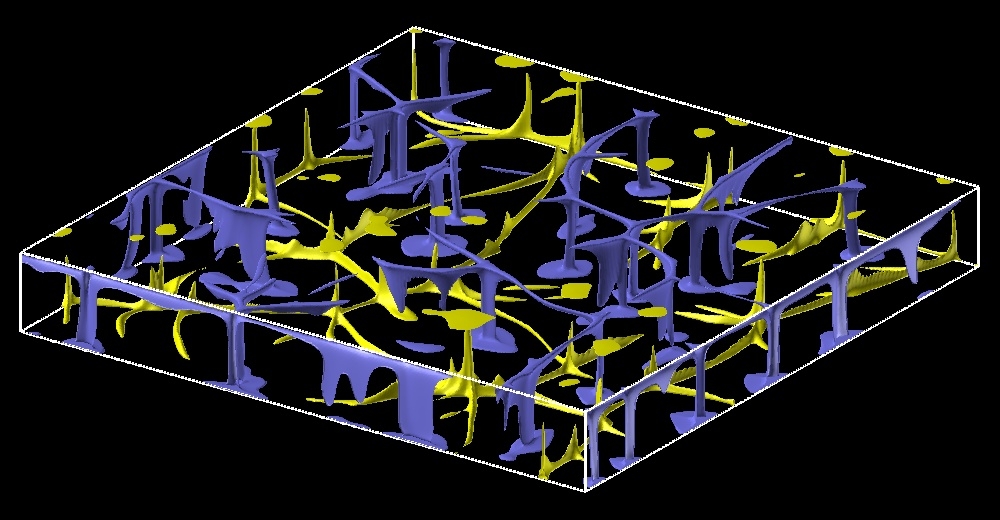

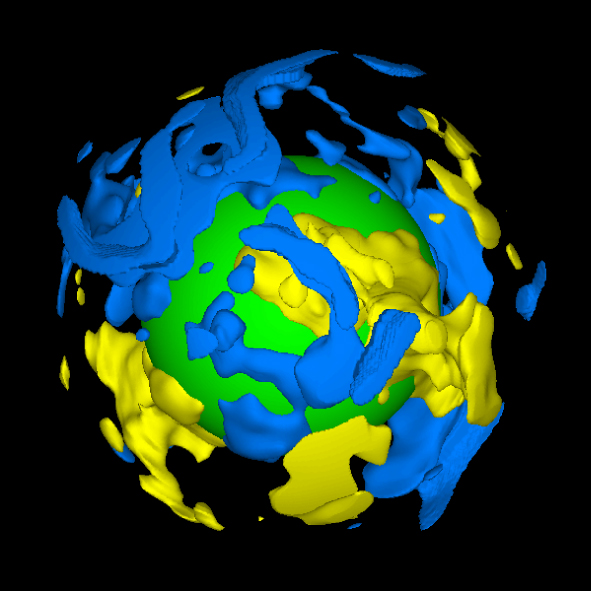

| (i)下面加熱のみ。内部加熱なし。 (青色等値面=-500 K,黄色等値面=+550 K) |

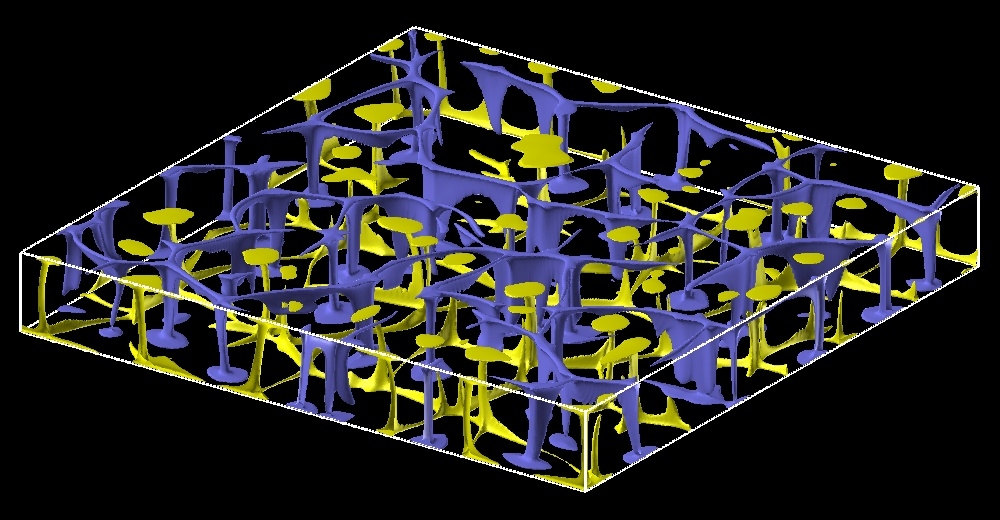

(ii)下面加熱と現在の地球の内部加熱。 (青色等値面=-500 K,黄色等値面=+550 K) |

|

|

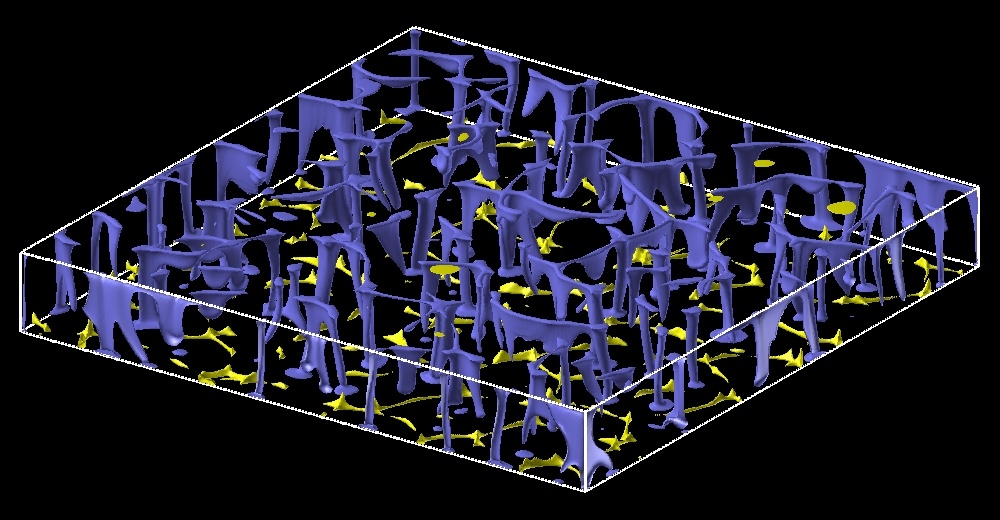

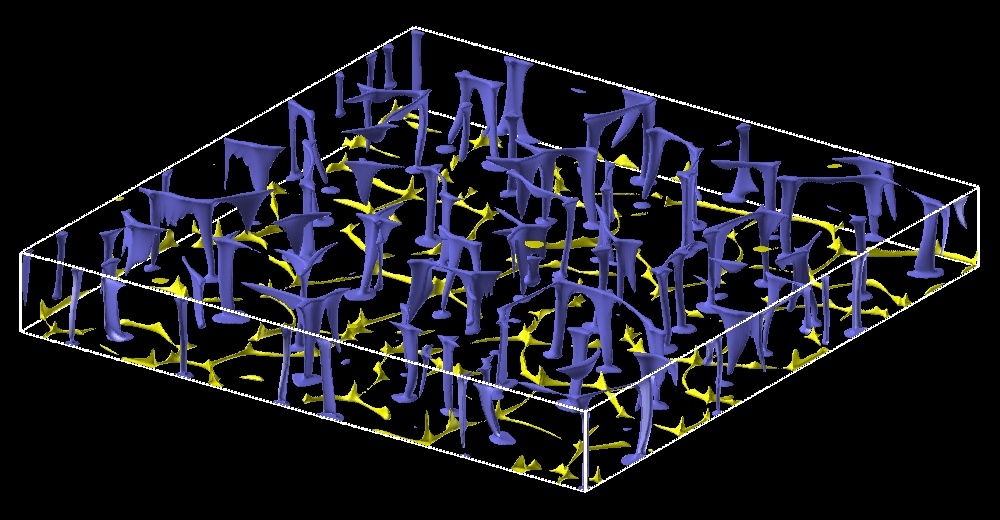

| (iii)下面加熱と太古の地球の内部加熱。 (青色等値面=-500 K,黄色等値面=+550 K) |

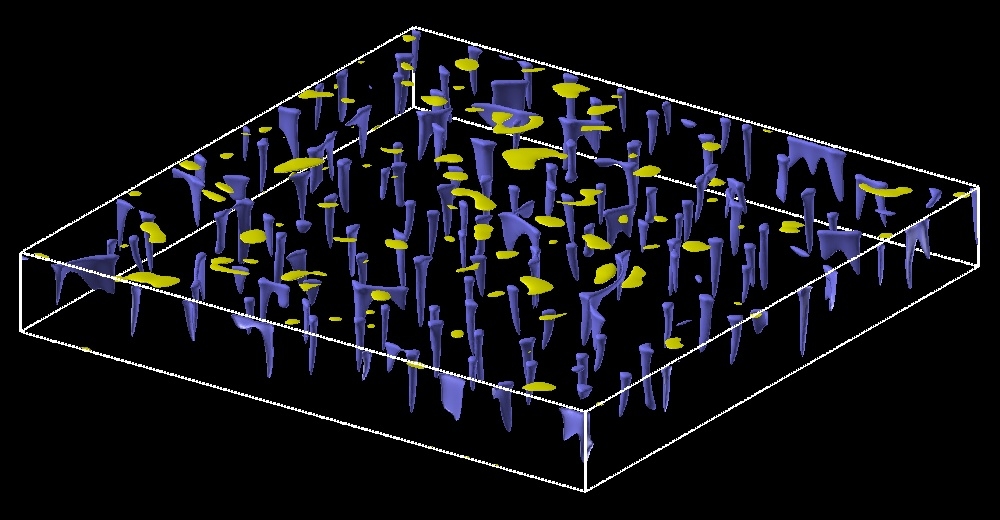

(iv)現在の地球の内部加熱のみ。下面加熱なし。 (青色等値面=-250 K,黄色等値面=+100 K) |

マントル対流の画像

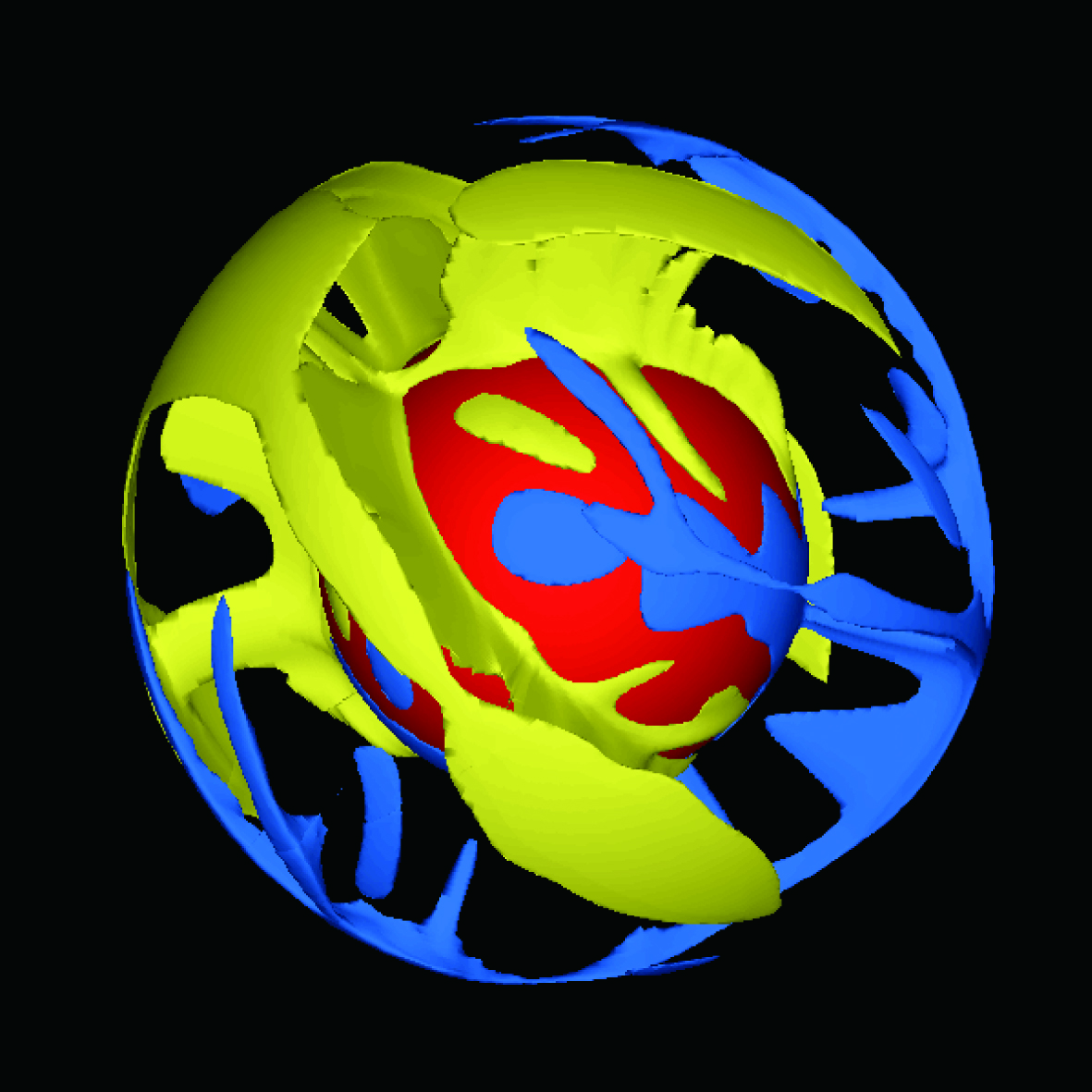

加熱モードの違いによるマントル対流パターン(温度場)

(ブジネスク近似。Ra=5.42×106)

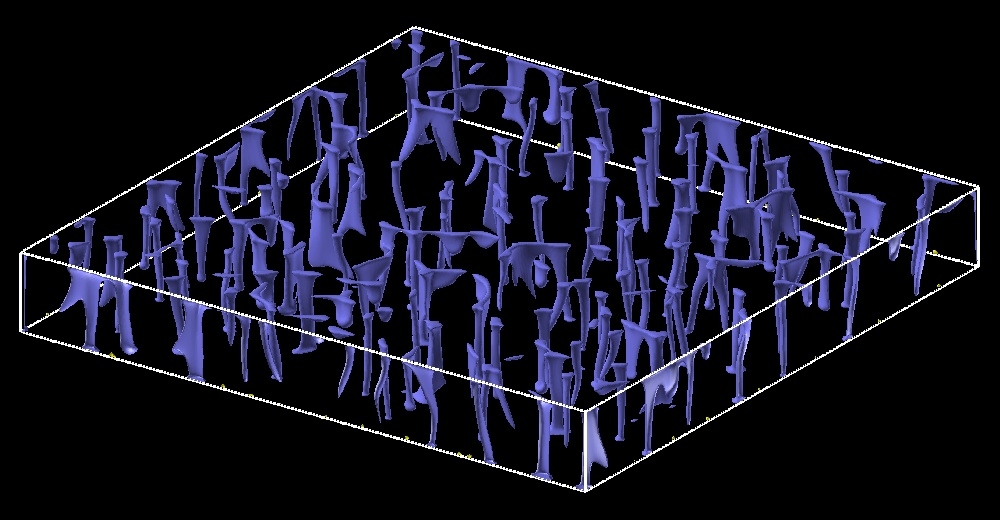

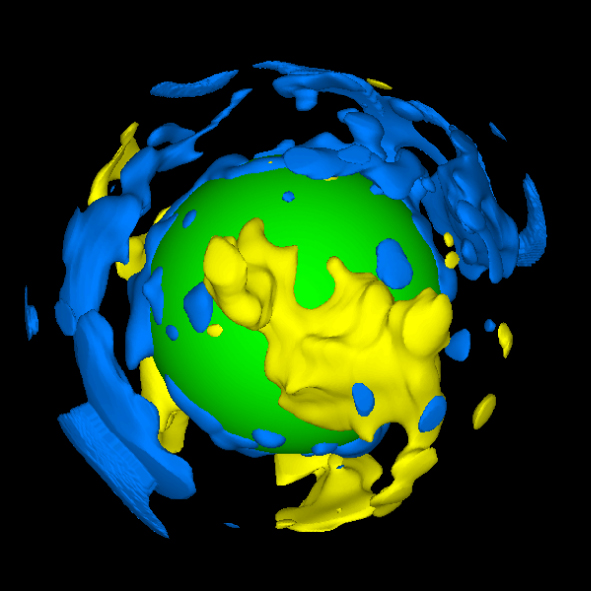

加熱モードの違いによるマントル対流パターン(温度場)

(拡張ブジネスク近似。Ra=5.4×106, Di=0.45)

|

|

| (i)下面加熱のみ。内部加熱なし。 (青色等値面=-500 K,黄色等値面=+550 K) |

(ii)下面加熱と現在の地球の内部加熱。 (青色等値面=-500 K,黄色等値面=+550 K) |

|

|

| (iii)下面加熱と太古の地球の内部加熱。 (青色等値面=-500 K,黄色等値面=+550 K) |

(iv)現在の地球の内部加熱のみ。下面加熱なし。 (青色等値面=-250 K,黄色等値面=+100 K) |

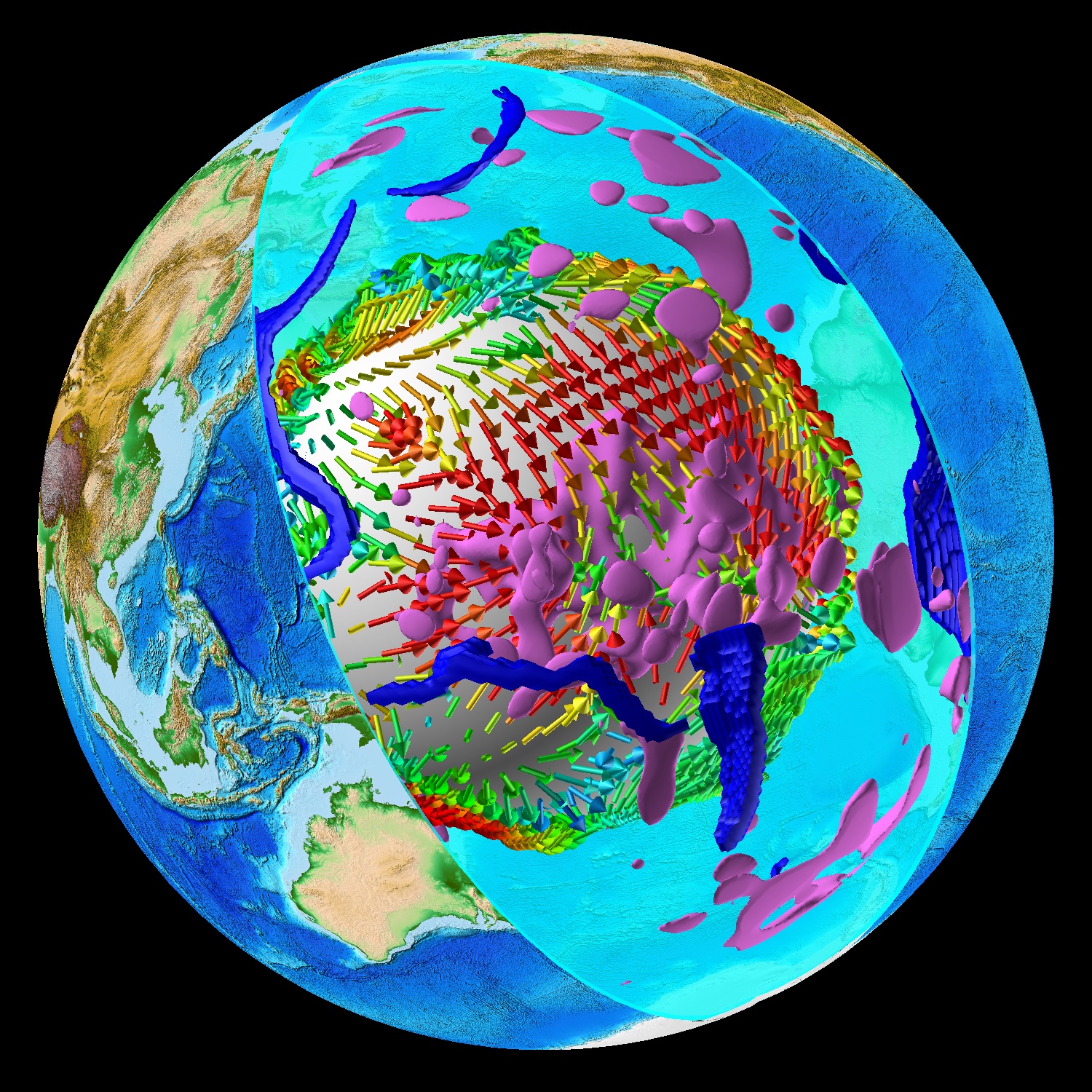

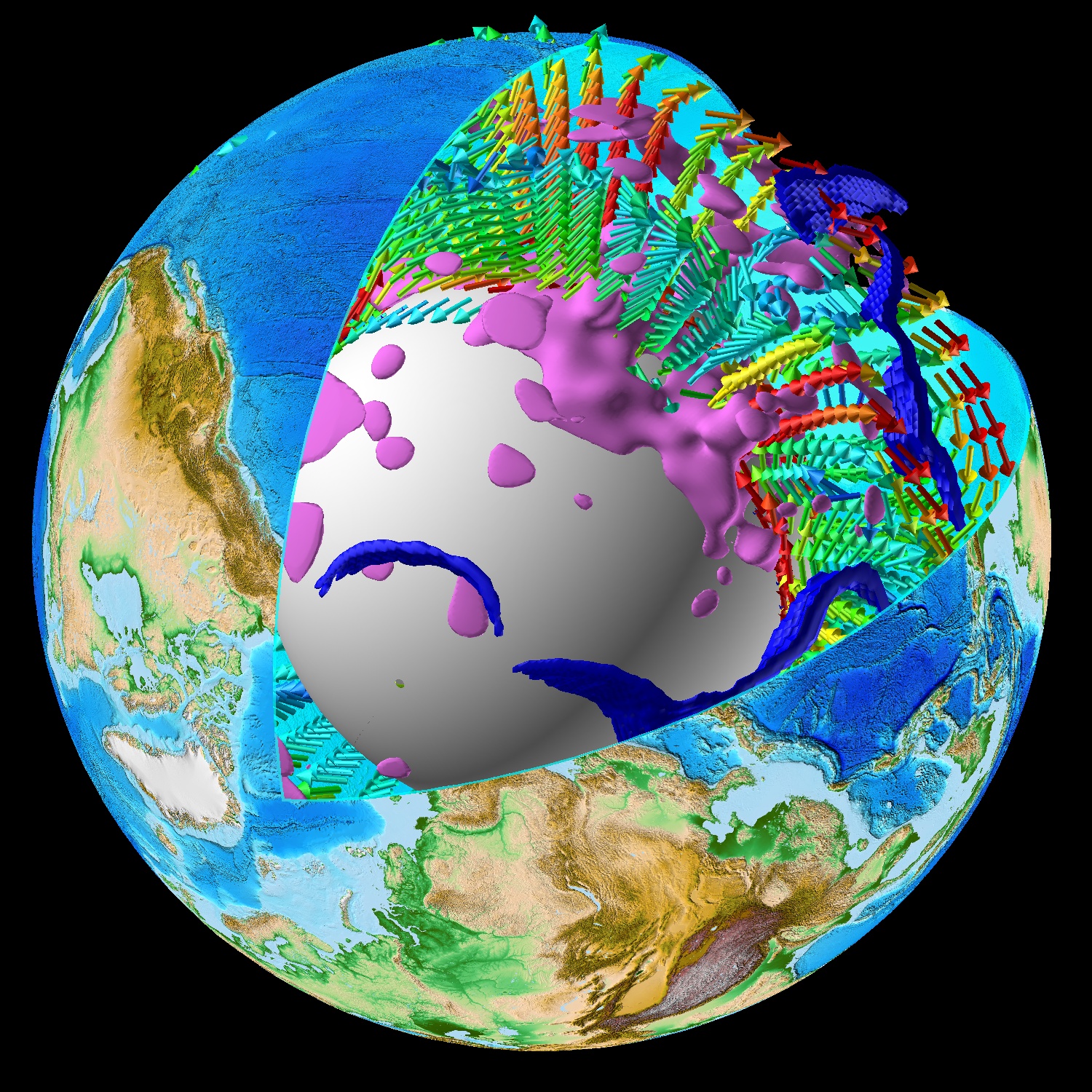

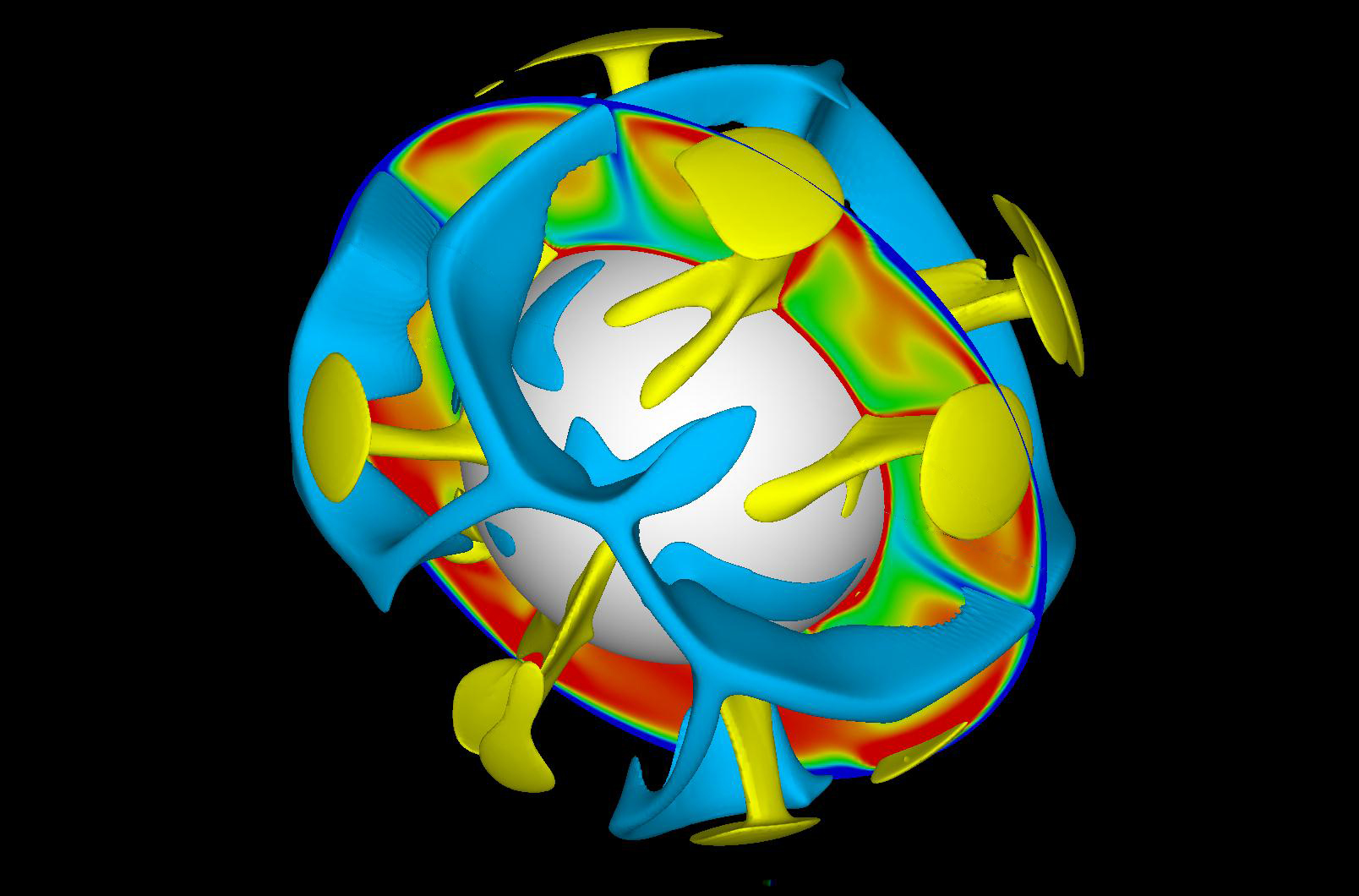

現在の地球のマントル対流パターン(温度分布と流れの様子)

|

|

画像(1.03MB) |

画像(1.00MB) |

| 地球内部のマントルを構成する岩石は、非常にゆっくりとした時間で流れています。 しかしながら、私たちはその様子を直接見ることが出来ません。 この画像は、世界最先端のコンピューター・シミュレーションによって、 南太平洋の地下深くの場所が流れている様子を可視化したものです。 マントルの流れの向き(矢印)を見ると、 南太平洋下のマントルの奥深くに存在する高温の領域(薄い紫色)に向かって流れが集中している様子がわかります(左図)。 この流れは、マントルの内部を上昇しながら、やがて南太平洋の海底下まで到達し、多くの海底火山(ホットスポット) を作りだしていると考えられています(右図)。 | |

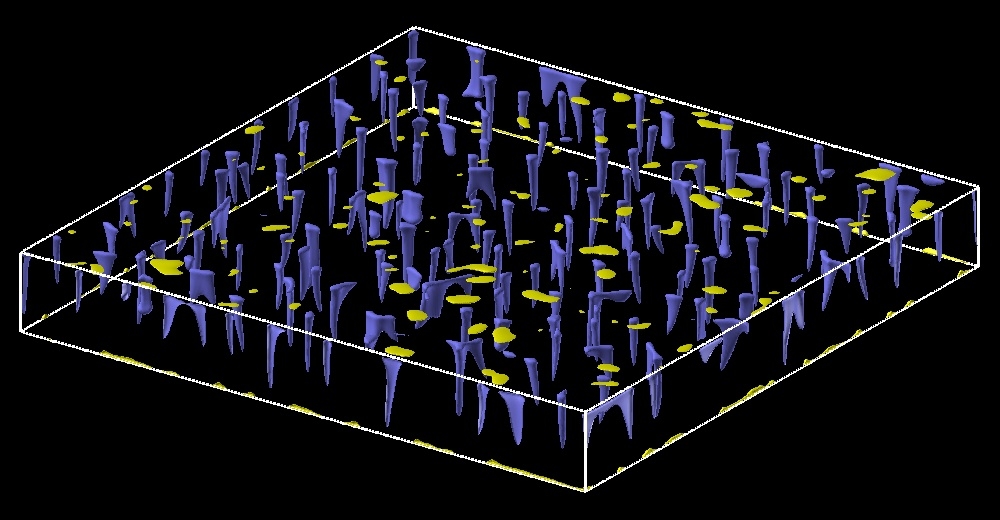

高レイリー数の非定常マントル対流パターン(レイリー数と内部発熱量の違いの効果)

|

|

|

|

画像(1.13MB) |

画像(1.16MB) |

画像(1.25MB) |

画像(1.43MB) |

→→→→左に行くほど対流が激しい(つまり、熱的浮力が粘性抵抗力に比べて大きくなっていく) |

|||

| レイリー数が106、内部発熱量なし | レイリー数が107(現在の地球マントルと同程度)で、内部発熱量なし | レイリー数が107(現在の地球マントルと同程度)で、現在の地球マントルと同程度の内部発熱量あり | レイリー数が107(現在の地球マントルと同程度)で、現在の地球マントルの2倍程度の内部発熱量あり(約20億年前の地球マントルの内部発熱量) |

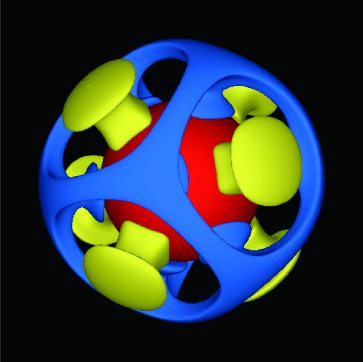

低レイリー数の定常マントル対流パターン

|

|

画像(0.65MB) |

画像(0.67MB) |

| レイリー数が104の“四面体型”対流パターン。4つの円筒状の上昇プルームと、それらと取り囲むシート状の下降流が見られる。球面調和関数では、degree = 3、order = 2の成分が卓越。 | レイリー数が104の“六面体型”対流パターン。6つの円筒状の上昇プルームと、それらと取り囲むシート状の下降流が見られる。球面調和関数では、degree = 4、order = 0と、degree = 4、order = 4の成分が卓越。 |

地震波トモグラフィーモデル(smean; Becker and Bosch, 2002)と上部マントルスラブモデル(RUM; Gudmundsson and Sambridge, 1998)に基づくマントル内部の密度構造

|

|

| 南太平洋スーパープルーム(図の中央右寄りにある黄色の“山状”の領域)を俯瞰した図。黄色の等値面が地震波低速度領域、青色の等値面が地震波高速度領域。 | アフリカスーパープルーム(図の中央から右下にある黄色の“山状”の領域)を俯瞰した図。黄色の等値面が地震波低速度領域、青色の等値面が地震波高速度領域。 |

プレートの沈み込みを考慮したマントル対流のパターン

|

| 黄色の等値面は低温領域、青色の等値面は高温領域。 (独)海洋研究開発機構発行『Blue Earth』 2009年3-4月号、「Blue Earthはこうして生まれた」に掲載されています。 |